Longueur : 645 mm

ø interne de la douille : 17,4 mm

Poids : 600 g

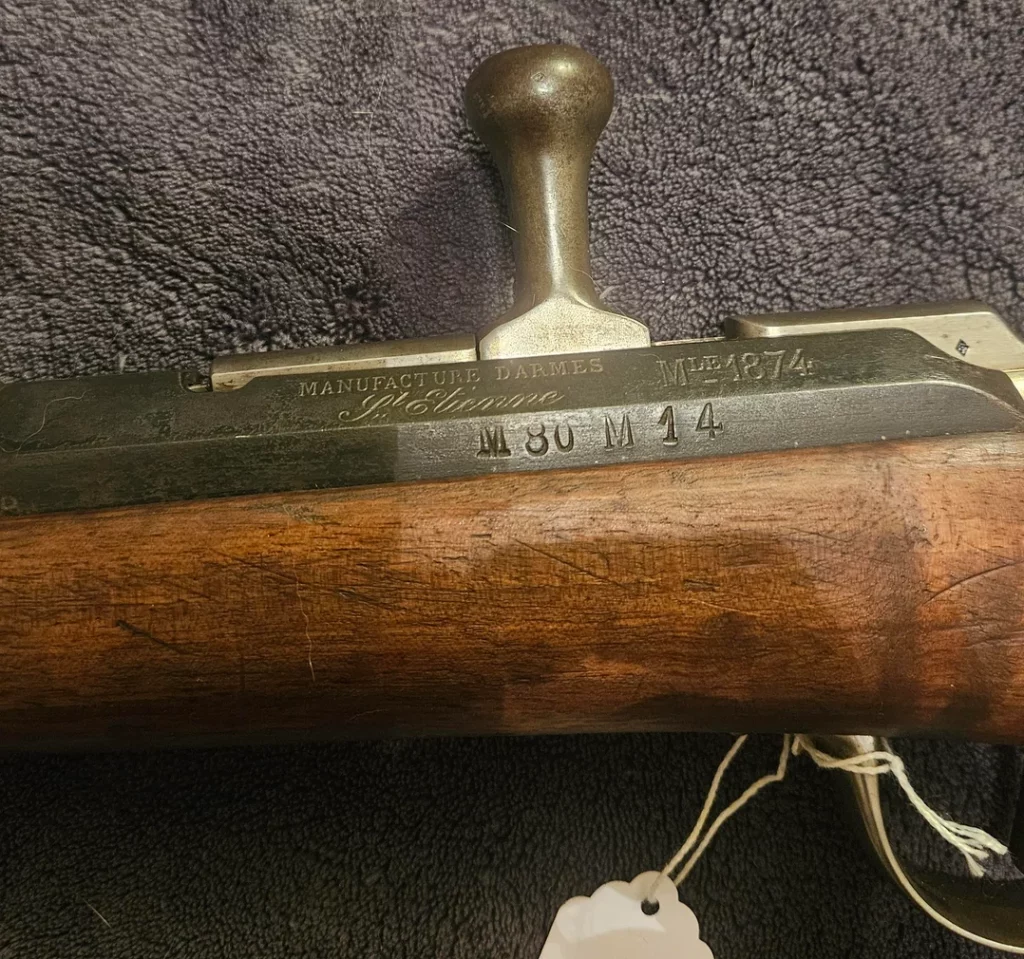

Armement : fusil Gras 1874,

Fixation : sur le côté droit du canon

Bien qu’il soit assez ancien, le M-1874 se retrouve assez facilement en bourses aux armes, ou sur certains sites de vente. Au début des années 1890, les fusils à un coup étaient déjà devenus obsolètes, par conséquent, le fusil Gras modèle 1874 a très rapidement été remplacé par le fusil à répétition Lebel M-1886.

La baïonnette Gras M-1874 avec un pommeau légèrement modifié a également été utilisée avec le fusil à répétition Kropaschek M-1878 de Marine.

Photo faite au musée de l’armée aux Invalides à Paris (si vous avez l’occasion d’y aller, n’hésitez pas, cela vaut le détour !)

Photo faite au musée de l’armée aux Invalides à Paris (si vous avez l’occasion d’y aller, n’hésitez pas, cela vaut le détour !)

Comme pour le sabre-baïonnette M-1866, le M-1874 se fixe sur le côté droit du canon, cette position nuit fortement à l’équilibre de l’arme et contrarie les vibrations du canon.

La poignée est constituée d’un pommeau en laiton massif qui intègre un mécanisme de verrouillage avec bouton-poussoir avec lame à ressort en acier fixée par un rivet. Les plaquettes en noyer, dont une intègre également une partie de la lame ressort sont maintenues à la soie par deux rivets sur rondelles.

Quelques exemples de poinçons de contrôle imposés sur le crochet

Quelques exemples de poinçons de contrôle imposés sur le crochet Baïonnette frappée de l’ancre de marine destinée à l’infanterie de marine, qui prendra en 1900 le nom de d’infanterie coloniale

Baïonnette frappée de l’ancre de marine destinée à l’infanterie de marine, qui prendra en 1900 le nom de d’infanterie coloniale

La croisière du modèle 1866 Chassepot qui l’a précédé, par économie a été conservée, sa fixation à la soie s’effectue grâce à deux rivets saillants. Elle est munie d’un solide crochet destiné à briser la lame d’une baïonnette adverse lors d’un combat. La fermeture ajustable au diamètre du canon de la bague, qui s’effectuait par vis en arsenal pour le M-1866 a été modifiée par une fermeture maintenue par rivet. Deux petites encoches ont été réalisées à la base pour améliorer la fixation de la baïonnette au canon.

Ces baïonnettes qu’elles soient fabriquées par les trois manufactures d’armes Nationales : Saint-Etienne, Châtellerault, Tulle, par les deux ateliers parisiens civils, (Deny ou Oudry), par Steyr (Autriche) possèdent un matricule identique à l’arme à laquelle elles sont attribuées.

Ce matricule situé sur le crochet de la croisière se compose d’une ou deux lettres de préfixe (indiquant l’arsenal de la combinaison fusil / baïonnette) et d’un nombre de 1 à 99 999. Ce matricule est également répété sur le pontet à l’arrière du fourreau.

Les lettres de A à E, en combinaison AB, AC, AD, AE, BC sont réservées aux fusils fabriqués à Châttelerault, de F à Q, en combinaison FG, FH, FJ à Saint-Etienne sauf I et O, de R à T, en combinaison RS, RT, ST à Tulle. Dans de rares cas, il est possible de rencontrer des modèles complets dont la lettre ne correspond pas à la Manufacture, le lieu de fabrication sur le dos étant le bon, mais la lettre et le numéro correspondent au matricule d’un fusil d’une Manufacture d’armes différente.

La quatrième manufacture d’armes Nationale de Mutzig (lettres D à E), située dans le département du Bas-Rhin (ex-Alsace) annexée, avait fermé définitivement ses portes quelques années plus tôt en 1870.

Quelques exemples de poinçons de contrôle imposés sur la lame

Quelques exemples de poinçons de contrôle imposés sur la lame

La lame en forme de T qui s’amincie progressivement est très robuste, mais dépourvue de tranchant bien pratique pour la préparation d’un poste de combat dans les zones boisées, son extrémité de combat est munie d’un double tranchant usiné sur environ 13 cm.

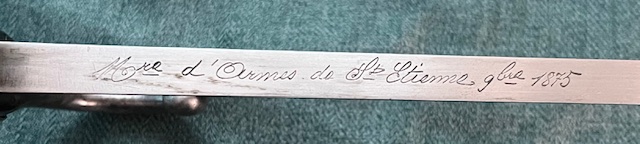

Manufacture d’armes de Saint-Etienne (novembre 1875)

Manufacture d’armes de Saint-Etienne (novembre 1875)

Les baïonnettes fabriquées en grande série en France entre 1875 et 1886 par les trois manufactures d’armes militaires portent sur le dos le nom du fabricant (Châttelerault, Saint-Etienne, Tulle), ainsi que le mois et l’année de fabrication.

En général, la manufacture indiquée sur le dos de la lame correspond à la lette qui précèdent le nombre sur le crochet, mais ce n’est pas une règle absolue, car parfois une baïonnette fabriquée dans une manufacture est réceptionnée dans une autre.

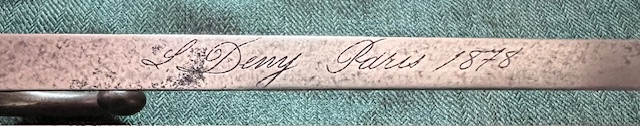

Marquages d’un des deux fournisseurs civils, L. Deny

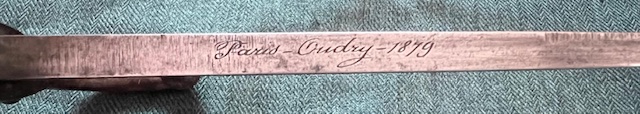

Marquages d’un des deux fournisseurs civils, L. Deny Marquages de l’atelier Oudry

Marquages de l’atelier Oudry

Les manufactures d’armes Nationales ne pouvant assumer la forte demande d’épée-baïonnette, certaines ont également été fabriquées dans deux ateliers parisiens civils, marquages (L.Deny ou Paris Oudry) suivis de l’année de fabrication.

D’autres baïonnettes extrêmement rares ont aussi été produites en privé en France par Sutterlin Lippman & Cie., entrepreneur à Saint-Étienne de 1874 à 1884.

François Louis Henry était entrepreneur à Châtellerault, lorsqu’il a produit ces baïonnettes M1874. Henry est également devenu entrepreneur à Saint-Étienne en 1884, succédant à Sutterlin Lippmann & Cie.

Modèle de fabrication très précoce

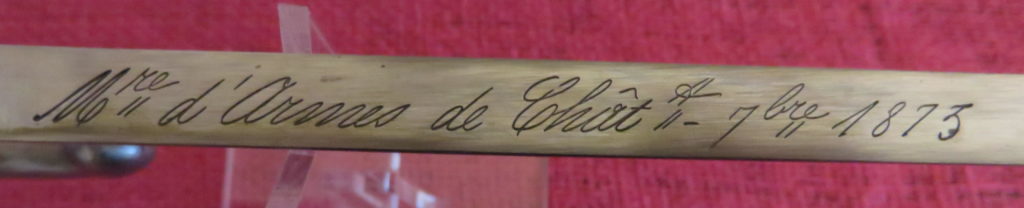

Manufacture d’Armes de Châttelerault, septembre 1873

Manufacture d’Armes de Châttelerault, septembre 1873

Ci-dessus présenté, un modèle de fabrication très précoce que je ne possède pas, un vrai trésor, merci à Philippe pour ces quelques photos.

Poinçon de contrôle

Poinçon de contrôle

Le fourreau d’une qualité de finition irréprochable, en tôle d’acier reliée par brasure, de finition bronzée, épouse parfaitement le profil de la lame, son extrémité est terminée par une bouterolle non percée. La cuvette/ressort est maintenue par deux rivets, le pontet constitué d’une seule pièce enveloppe le corps.

Les porte-fourreaux utilisés pour ce modèle sont, voir (Porte-fourreaux français).

Période d’utilisation :

La baïonnette M-1874, a été utilisée par les territoriaux au début de la Première Guerre mondiale avec les 146 000 fusils du système Gras re-canonnés avec des tubes de fusil Lebel pour passer au calibre 8 mm, à partir de novembre 1914 (et jusqu’en octobre 1915). Ces armes modifiées étaient bien sûr munies d’un porte baïonnette adapté. Certains de ces fusils sont restés stockés dans les arsenaux français jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, et vous pouvez même en trouver marqués N pour une utilisation avec des balles N.

Marquage M.14 à la suite du marquage M.80

Marquage M.14 à la suite du marquage M.80

Les régiments territoriaux sont initialement prévus pour assurer un service de garde et de police dans les gares, les villes, les frontières, sur les voies de communication (GVC), à l’occupation et à la défense des forts, des places fortes, des ponts et autres lieux sensibles.

Le 24/09/25